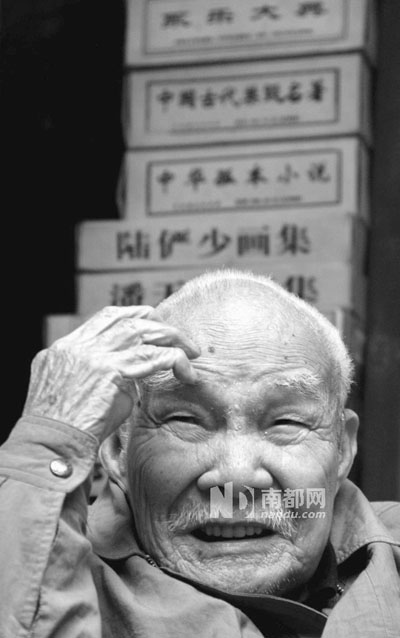

逝者:李育中 籍贯:广东新会 出生时间:1911年1月5日 去逝时间:2013年6月28日 生平简介:李育中,中国民主同盟会盟员,华南师范大学资深教授,中国当代著名文学家、翻译家、教育家。少年时期曾辗转港澳求学,通晓英文、葡文、俄文等多国语言,从青年时代起,就活跃于香港、广东以及西南各省的文学界和新闻界,在中国第一个翻译海明威小说《永别了,武器》,“文革”后又第一个在内地翻译卡夫卡作品,他也是最早向国人介绍毕加索、萨特等的翻译家之一。 “未因老去感蹉跎,不为闻歌唤奈何。我自吹笙倩人唱,一帘花影月婆娑。”26年前,时年77岁的李育中为自己荣休讲坛而作此诗,但直到1991年,这位“华师一宝”才正式放下教鞭。从1953年进入华师任教,他在陶园整整度过了60载春秋,在华师学生心中,他就是那个“老得忘了死”的“老头子”;在儿子眼里,他又是一个嗜书如命的“老书虫”;为学界所熟知的,是他在中国第一个翻译了海明威的小说《永别了,武器》;而鲜为人知的是,他还曾投笔从戎,是抗日远征军指挥官杜聿明的英文秘书。 2013年6月28日,这位经历了清朝、民国、共和国的“三朝元老”走完了他103载的传奇一生。李育中的遗体告别仪式将于7月4日下午3点在广州殡仪馆青松堂举行。 嗜书如命的“老书虫” “爱书如命”是李老生前亲朋好友对他的共同评价。在儿子李小中的印象当中,父亲就是一个“老书虫”。小时候,父子俩一块儿逛书店,哪知父亲一待就是几个小时不走,儿子耐不住,就到处跑,“走丢了,最后还得让警察把我送回家,这种事情家里的亲戚都很清楚。”李小中回忆道。 “‘坐拥一座书城’是父亲从小的愿望。”李小中说,父亲生前每天要看书近十个小时,在住院期间仍订了十多份报纸杂志,到最后无法亲自阅读时,会让亲友读报来听。而家中的六间房,全都放满了书,“走廊上都堆满了,走路都成问题”。 到了晚年,家人开车载着李老出行,都不敢从购书中心门前经过。“只要从哪儿过,他都要开车门下去买书,但家里的书多得实在是放不下了啊!” 在住院期间,家里的藏书成了李老心中的牵挂,时常向儿子说起,“我走了无所谓,但哪些书怎么办?”1999年,李育中曾把两万余册藏书捐给了华师图书馆,昨日,李小中说,打算将父亲的旧居开辟成图书馆,取名为“两房书舍”,永久保存李老留下的四万册藏书。 李老生前同事陈尚仁回忆,李老常常对他讲,“我这一辈子留给儿女的钱不多,主要是用来买书了。”在陈尚仁眼里,李育中是“天上掉下的一颗文曲星”,学问博大精深,甚至对于上世纪三十年代的老书哪一年出版、作者是谁,他都记得很清楚。 淡泊守信的老教授 现任华南师范大学文学院院长陈少华,是李育中所带的首届硕士研究生,回忆起李老的生平,他数度哽咽,不能自己。 “李老师有一种人格魅力,常常让我思考大学教育所要培养学生的精神与人格的问题,受益良多。”淡泊、豁达、宽容,这六个字是陈少华对老师的评价。 李育中一生中有多个第一:1933年第一个翻译海明威小说《永别了,武器》;1936年第一个被茅盾采录文章编入《中国的一日》;1943年出版的《缅甸远征记》是我国最早记录抗日远征军战史的报告文学之一;“文革”后又第一个在内地翻译卡夫卡的作品等等。“对于这些,他有时候会说说,但也不在乎,很淡泊名利。”在陈少华眼中,老师的生活方式也是很淡泊、很俭朴。 陈少华回忆到,上世纪80年代末、90年代初,华师中文系有一个学生小组帮忙照顾李老,有时帮助买点菜,有一回一位同学来问他,说一个星期李老师只给了10元钱,能买什么,只能买点豆腐鸡蛋青菜。“但是他买起书来,就很大方,每个月都是几百上千元钱。” 在和学生的交往中,李老又是一个特别重情义的人。陈少华回忆起了李老多年前的一件轶事:一位学物理的学生跟李老谈起《静静的顿河》,因谈得投契,李老竟然说要收他为文学研究生,并答应给这位忘年交题字相赠,他去世前,虽已经不能写字,却没有忘记交代儿子,找出他以前写的一幅字相赠。 爱和同学比手劲的“老头子” 华师中文系99级学生陈开斌是李育中生前的忘年交,他说,学生们私底下都喜欢称李老为“老头子”。 在陈开斌的印象中,这位“老头子”从一开始就很老,“老得忘记了死”。在李老身上,既有晋魏名士风度,又有英国G entlem an(绅士)的气质。“老头子”平时经常在校园散步,喜欢戴一顶鸭舌帽,用手中的雨伞当拐杖,穿皮鞋却经常不穿袜子,随时挂着一脸慈祥的微笑,李老的这种风度“迷倒”了不少华师女生,她们在票选“偶像”老师时,李老位列前四。 陈开斌认识李老时,“老头子”已经90岁了,但却很喜欢和年轻人握手,比比谁的力气更大,男生如果控制力度,故意让李老赢,“老头子”会非常得意。华师中文系96级学生李宇红说,李老是年轻学子的精神依赖,每当她烦闷时,就会敲响李老的家门,让“老头子”握手传递力量。 而让陈开斌们感到最荣幸的事情,是作为“老头子”的小书童,跟随他逛书店,而“老头子”完全不像90多岁的人,在书店一站就是几个小时,“老头子”不嫌累,倒是这帮年轻人受不了了,但也只能相互之间做鬼脸而不敢说出来。 采写:南都记者 金可镂 通讯员 刘凌 图片由华师提供