雄心报国 才智育人

——记原民盟广东省委主委罗雄才

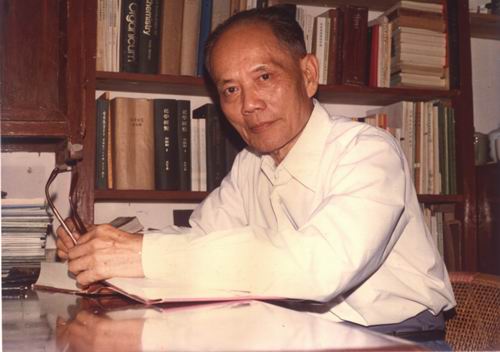

罗雄才,男,汉族,广东省兴宁县龙田鸳塘村人。著名的化学家、教育家和社会活动家。

罗雄才1903年生于广东兴宁,其父是前清秀才,为人正直善良,德才兼备,在乡里威望很高。罗雄才两岁时,他的父亲不幸染病,英年早逝。临终前留下遗嘱,希望家人督促他努力读书,教他立大志做大事,长大后报效国家,完成自己未了的心愿。罗雄才的母亲是个深明大义的妇女,牢记先夫遗愿,含辛茹苦挑起抚养和教育孩子的重担。不幸的是,贤良的母亲在他11岁时又染上重病离他而去。经历了父母双亡极大痛楚的罗雄才此时表现特别坚强。父母的遗愿成了他克服一切困难的动力。除了给亲友帮工换取微薄的生活费外,他把一切可能利用的时间用于读书。凡在乡里能找到的书籍,不管是天文地理,古今中外,一律通读,部分甚至抄下来。17岁时以第一名的成绩从县立中学毕业。此时的他除了擅长数学、物理和英语外,国学修养也非常出色,字体工整秀丽,文章用词精练准确,诗词对联在县里也颇有名气。1920年,当他偶然得知在日本东京可以有机会考取公费留学的消息后,恳求堂叔资助其前往一试,终得如愿。同年秋天,罗雄才取道舟车辗转到达东京。在初到东京的一年间,他以惊人的毅力刻苦学习,在强攻日语口语、文言文和写作的同时,英语和数理化基础也有了飞速进步。一年后,他以优异的成绩考入东京第一高等学校(简称“一高”)预科,并因成绩特别优秀而获得中国政府所提供的官费资助。1922年,他以第一名的成绩从预科毕业进入一高本科学习。日本的高等学校没有现成课本,上课必须自己认真做好笔记。课程除数理化和配套的实验课外,还接受了一系列的科研基本训练;同时由于学校的外

在东京帝大期间,他聆听了许多世界闻名的学者的学术演讲,奠定了现代化学研究理论基础。1929年,罗雄才以理学部化学系第一名的成绩毕业于东京帝国大学,并随之进入日本理化学研究所工作。他潜心研究学问,其多篇论文发表在欧洲著名化学杂志上及理化学研究所外文版和日本化学会外文版杂志上。罗雄才的研究主攻方向是有机催化反应,特别是当时兴起的齐格勒催化剂,曾成功解决了日本新泻县天然气转化课题。当时理化研究所是日本最著名的研究所,该所云集了日本最优秀的科学家, 罗雄才是二战前唯一在理研所工作过的中国学者,被理化学研究所所长称赞为是“最有成就的中国留学生之一”。

1931年9月,为抗议日本军国主义侵略中国,罗雄才怀着科学救国的决心辞去理研所的工作回国效力,谢绝了日本师友的一再挽留,携带1000多册英、日、德文科技书籍回国,被聘任为中山大学理工学院教授。罗雄才教授还十分重视科研学术交流。早在1932年他就参与创立广东化学会。该会于同年与中国化学会合并,因此罗雄才被视为是中国化学会创始人之一。此后的几十年里,他一直担任中国化学化工学会的常务理事。五十年代初至1982年,他还兼任广东省化学会理事长。

尽管罗雄才是一位出色的教授,也有很强的科研能力,但他一生中最宝贵的时间和精力不是花在攀登个人学术的顶峰,而是把它贡献给了整个教育事业。1932年,刚到中大理工学院的

1936年中山大学石牌校区建成后,部分师生迁入,可惜仅二年,抗日战争就爆发了,广州沦陷,新校区为日寇占领,石牌校区变成日本南支队派遣军司令部,校园成为军营,中大被迫西迁。罗雄才随校先迁云南澂江,后返迁粤北坪石,交通十分不便,生活极其艰苦。1942-1944年之间,罗雄才常常冒着战火和生命危险,奔走于坪石、兴宁之间。他备尝艰辛,克服了重重困难,多方设法筹集资金在相对安全的广东兴宁创办了省立高等工业学校(中山大学工学院在抗战后期广州沦陷时曾合并于此校区),该校陆续开设化工、机械、土木和电气等五个系,罗雄才兼任高等工业学校校长至1950年,同时担任中大工学院教授。罗雄才在抗战时期极为困难的情况下坚持教学工作,为战后国家建设培养了大批人才。通过兴宁工校的建立,罗雄才充分展现了他勇于开拓、不畏困难、不屈不挠的献身精神和卓越的行政管理才能。1945年初,罗雄才开始担任中山大学工学院院长。1945年10月他率领中山大学工学院全体师生员工从兴宁返回广州石牌,为在抗战中遭到严重破坏的中大文明路旧校区和石牌新校区的修复做了大量工作,开始了中山大学工学院新的一页。由于他在抗战期间发挥了管理才能,多方设法筹集资金和校舍,为中大工学院保存了一大批优秀教师,培养了数以千计的学生,构成了院系调整后华南工学院的主体。抗战胜利后,他继续担任中大工学院院长。1950年工业学校停办后,工校部分师生亦并入中大工学院。1948年初,罗雄才被聘为中山大学总务长兼工学院院长。

从1931年-1958年罗雄才连续在教学工作第一线的讲台上工作了27年,直至1958年担任华南化工学院院长。在这27年中他讲授过理论化学、有机化学、有机分析、高等有机化学、天然化学、化学发展史等课程。没有现成的课本,他把自己多年积累起来的丰富知识和经验,自编讲义,把最经典的科学知识及相关的发展史传授给学生。他治学严谨,备课非常认真,讲课内容生动、深入浅出,他上课一般不需带讲稿,化学式、公式推导都是随手写出,教学非常严格,很受学生欢迎,也给学生留下深刻印象。他重视实验课,引导学生通过实验课进一步深化理解课堂上所学到的知识并建立按科学规律办事的哲学思想,为将来能独立进行科研工作打好基础。他有很好的实验技巧,能自己烧制复杂的玻璃仪器,供化学实验用,这在后来建立华南工学院和中山大学的高级实验室和校办工厂中也起了很大作用。他强调外语学习的重要性,指点学生如何提高查阅科技文献的能力。他严于律己,诲人不倦,学生们不但在课堂上学到了知识,更从他的言行中学到了行之有效的工作方法以及做人和处世的哲学。在几十年的教育生涯中,他培养了众多学生,毕业后遍布全国和世界各地,可谓桃李满天下,其中许多人后来成为大学教授、化学家、企业家和各级领导干部,许多学生和他终生保持师生情谊。1991年中大化工系校友们为纪念中山大学化工系成立60周年,在原化工系教学楼前建立玉雕,请

中华人民共和国成立后,罗雄才拥护中国共产党的领导,积极投身新中国的教育事业,他是华南工学院最主要的创始人之一。1951年考察全国主要大学后,罗雄才提出华南工学院院系调整方案,1952年曾向中南文教委员会提出具体方案,受到肯定。1952年全国院系调整时,罗雄才任工学院筹备委员会副主任,主持拟定《广州地区筹设工学院基本草案》。中南几省的工学院和中大工学院合并,新的学院定址在原中山大学石牌校区。罗雄才征求各方意见后提议将学校定名为“华南工学院”并报请获得批准。罗雄才被任命为华南工学院副院长,负责学院教学科研和主持学院行政工作。

1958年,广东省委决定将原华南工学院与化工有关部分专业另立为华南化工学院(校址同在华南工学院校园内),以充分发挥广东发展轻工业的优势。这是全国最早成立的化工学院之一,罗雄才被任命为华南化工学院院长。时值国家严重经济困难时期,他团结其他几位校领导成员,组织了一批优秀教师队伍同心协力,学校克服了经费短缺、校舍不足等重重困难,在短短的四年时间里,取得相当成绩,学生从约1000人发展到4000多人,并建设了一支优秀的教师队伍,编写系统的教材和开展科学研究。该校创立了许多国内没有的新学科,且紧密结合广东的经济发展及亚热带气候的特点,将橡胶、造纸、食品、制糖、微生物、硅酸盐、陶瓷等办成国内领先的专业(这些专业后来都发展成为华南理工大学的重点专业和国家重点学科、国家重点实验室)。同时创建中压聚乙烯实验基地,购买大批中压反应设备,多年后仍是国内大学中压反应的重要基地。华南化工学院得以迅速发展壮大,成为国内最大的化工院校之一,得到广东省委的充分肯定。1962年,根据当时“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,教育部和广东省决定将华南工学院和华南化工学院重新合并,校名仍为华南工学院。罗雄才在担任华南工学院副院长和华南化工学院院长期间(1952-1962年),多方筹措将校园面积扩大了一倍多,为华南工学院建校及发展作出了大量卓有成效的工作,使华南工学院迅速成为我国著名的高等学府。

1962年,为加强中山大学理科的力量,罗雄才被调任中山大学任副校长,并于1963年初再次接受了国务院的任命书。主要负责教学、科研、图书馆和实验室建设等工作。1962-1966年期间,罗雄才按照创建一流大学必须提高科研能力的理念,亲自主持建立包括光学、生物学和高分子学等几个学科和在国内属于领先地位的4个高级实验室,从国外引进先进仪器设备,迅速提升中山大学理科的学术水平(改革开放后,上述的几个学科和实验室都发展成为著名的国家重点学科和国家重点实验室)。在1965年教育部高校成果展览会上大获好评,研究经费大幅度增加。在这4年里,罗雄才还大力推进国内外学术交流,邀请许多国内外著名专家学者到中山大学讲学。为了尽快缩小与先进国家在化学化工方面的差距,1965年,他发起创建中日高分子化学双边学术讨论,定期轮流在中国和日本举行会议。由于罗雄才在日本学习和工作期间的出色表现所产生的影响力以及他精湛的日文水平,在日本同行中有很高的知名度,所以这个学术交流得以顺利进行,为促进我国高分子学科的建设和发展做了大量工作。1963-1966年任中山大学副校长期间,罗雄才作为知识界和民主党派代表,曾是广东省接待国宾小组成员(共10人,主要由省委和军区负责人组成)。

罗雄才在“文化大革命”期间受到冲击和迫害。1971年底,正式恢复了他所有职位和待遇。1972年,罗雄才在广东科学馆曾多次主持高等级的国际交流学术活动。

1973年,罗雄才被任命为广东化工学院副院长,从中山大学再回到石牌。1978年广东工学院(原华南工学院)和广东化工学院(原华南化工学院)合并,恢复华南工学院校名。罗雄才被任命为华南工学院副院长,改革开放初期,罗雄才主管科研、外事等工作。他坚决拥护和执行党的改革开放政策,在拨乱反正、建立新的教学秩序、恢复和发展教学科研工作、对外交流以及学校其他工作中,为学校的改革开放做出了突出的贡献。他负责学校的科研体制改革,推行各项措施鼓励教师开展科学研究,提倡培养高层次科研人员,选派优秀教师出国留学,这段时期公派出国留学人员回国后大都成为学校的各级领导或学术带头人。同时他重视引进优秀人才,并多方联络校友和企业家为母校发展出力。70年代末期,面对国内外科技发展的动向,特别是国际材料科学与工程学科的兴起和发展的需要,罗雄才于1978年率先提议、经国家教委批准,组建全国第一个材料科学研究所—华南工学院材料研究所,并于1978-1984兼任所长,该研究所主要从事高分子材料、橡胶和金属材料的研究工作。这为后来该校的材料科学与工程一级学科的建立奠定基础。通过罗雄才几十年来对高等教育尤其是在化学、化工教育和科研方面的不懈努力,为今天华南理工大学学科发展奠定了坚实的基础。

十年“文化大革命”对中国经济和文化、教育、科学技术的摧残是史无前例的。1978年罗雄才出席了全国科学大会,他与许多著名科学家一样焕发了极大的热情,积极投身到改革开放,为加快我国科学进步步伐尽自己最大的努力。

1984年后罗雄才不再担任大学行政领导职务,但还保留着终身教授的职称。他长期担任高校领导工作,并积极参加社会活动,为华南工学院、华南理工大学和中山大学的建校与发展做出了十分突出的贡献。2008年,罗雄才被评为改革开放30年华南理工大学百名杰出教工。

罗雄才曾先后被选为广州市第一、二届人大代表,第一、二、三届广东省人民委员会委员,广东省第一、二、三、五、六届人大代表,第五、六届广东省人大常委会副主任,第五、六届全国人大代表,第四届广东省政协副主席。罗雄才于1952年加入中国民主同盟,1955至1993年任民盟第五、六届中央常委,民盟广东省委会第三、四、五、六届副主委,第七、八届主委,第九、十届名誉主委,民盟中央第二、三届参议委员会常委。

他数十年如一日积极参政议政,爱国爱民。他积极参与和推进广东省改革开放的决策过程,为高等教育的发展敢于直言,不辞劳苦。除此以外,

三十年代,罗雄才参与译著日文版的《最新化学工业大全》的第二、第三册《无机化学》和《电化学》部分。五十年代初,翻译日文版《增订化学工业大全》的第五册《化学工业药品》。这些译著所确立的许多化学专业名词和术语的中文表述被作为规范术语,使许多新的专业术语的译名得到了统一,这对当时中国的化学工业兴起和发展起了很大作用,而且一直沿用至今。罗雄才在四、五十年代还是著名杂志《学艺》、《科学》的编委。1962年,化工部委托罗雄才担任全国化工统一教材总主编,主持13个学科统一教材的编写工作。