《梅州日报》7月8日第7版:寻访梅州籍大学校长专题之:罗雄才:雄才兴教育报国谱华章

人物小传

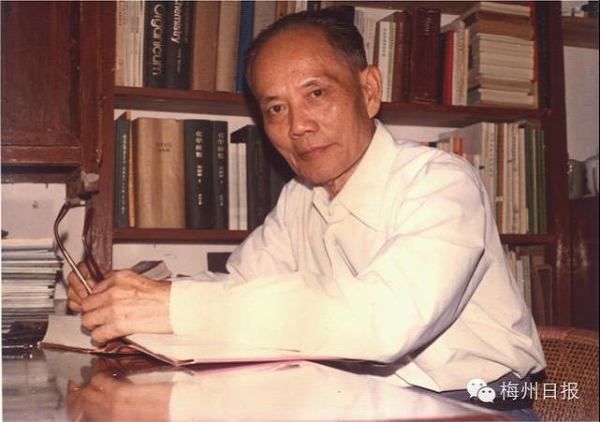

罗雄才(1903-1993)

罗雄才,广东兴宁龙田鸳塘村人,著名的化学家、教育家和社会活动家。早年东渡日本留学11年,从东京帝国大学毕业后进入著名的日本理化研究所从事研究。回国后投身教育事业,参与创办多所广东高等学府,是华南地区现代高等工程教育的奠基者,先后担任国立中山大学工学院院长、总务长、华南工学院副院长、华南化工学院院长、中山大学副校长、华南工学院副院长等,任职校长长达36年之久。于1952年加入中国民主同盟,曾担任民盟中央常委、广东省主委等;长期担任广东省科协副主席,系第五、六届广东省人大常委会副主任以及第五、六届全国人大代表,第四届广东省政协副主席。

校史短简

华南工学院

华南工学院是今著名学府华南理工大学的前身,组建于1952年全国高等学校院系调整时期,是以国立中山大学工学院为主要基础、整合华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校,并调入湖南、武汉、广西、江西等地院校部分工科系及专业组建而成。

华工历史上经历了两次分合:1958年,华工分为华南工学院和华南化工学院;1962年,又合二为一,校名仍为华南工学院。

1970年,分为广东工学院和广东化工学院;1978年,合并为华南工学院。1988年改名为华南理工大学。

华南理工大学正门(2015年)

雄才兴教育报国谱华章

“萧萧风雨夜,砥柱迸中流。鄙视滥竽客,甘当孺子牛。弦歌传海外,桃李遍神州。为树百年计,人休志不休。”上世纪九十年代初,省民盟原副主委叶春送给罗雄才的这首诗,恰是罗雄才一生的写照。日前,本报采访组前往广州,探寻罗雄才六十多年从事教育工作的传奇人生。

立志报国留学东瀛十一载

罗雄才的父亲罗望周是一名爱国志士。罗雄才两岁时,父亲不幸染病,临终前留下遗嘱,希望罗雄才继承其遗志,长大后报效祖国。他的母亲是一个深明大义的客家女性,牢记先夫遗愿,含辛茹苦挑起抚养和教育孩子的重担。由于家境贫寒,罗雄才十岁才得以进入正式小学。不幸的是,贤良的母亲在他11岁时又染上重病离他而去。父母的遗愿成了他终身坚持科学报国的动力。母亲去世后,堂叔罗健瞻收养了他,继续供他读书。16岁时,罗雄才以第一名的成绩从兴宁县立中学毕业。这时“五四运动”所提倡的争取自由民主和科学救国的爱国主义思想,深深影响了他的人生道路。

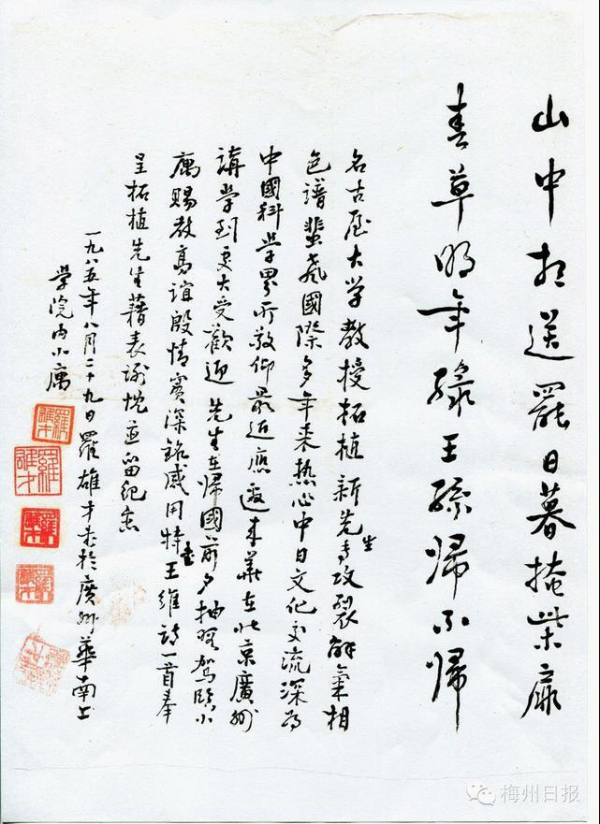

罗雄才教授抄录王维诗赠日本名古屋大学柘植新教授

1920年秋,在罗健瞻的全力支持下,罗雄才远赴东瀛求学,以惊人的毅力刻苦学习日语和其他课程。1922年,罗雄才考入日本最好的第一高等学校预科班(外国留学生进入日本高等学校前必须先读预科),并取得中国政府庚子赔款公费资助。一年后,他以第一名成绩从预科毕业,升入“一高”理科班。三年后又以第一名的成绩毕业,考入日本最著名的东京帝国大学理学院化学科(即化学系),成为该科历史上首位中国学生。1929年,他以全系最好的成绩毕业。随后,他进入当时代表日本最高科技水平的日本理化学研究所从事研究。

在日本11年的求学生涯,罗雄才凭借出色的学业成绩,对先进科技的灵敏嗅觉,精益求精的科研精神,以及对人谦逊诚恳、豁达大度的优秀品格,给日本的老师和同学们留下深刻印象。

回归祖国诲人不倦育英才

1931年春,日本军国主义挑起的一系列辱华事件令罗雄才义愤填膺,他决意离开日本回国效力。理研和帝大的老师都为他惋惜,一再劝说他留在日本会更有成就。罗雄才深切体会到,中国必须有先进的科学技术和现代化的工业,才能立足世界强国之林。同年秋天,他怀着一腔报国热情,谢绝了日本师友的挽留,带着1000多册日德英法文字的书籍回到祖国。国立中山大学十分欢迎罗雄才的到来,即聘请他为理学院副教授,翌年转聘为教授,从此开始了他长达62年的教授生涯。他曾讲授过理论化学、有机化学、物理化学、有机分析等多门课程。他讲课处处替学生着想,板书清晰,讲课内容深入浅出、极具启发性。他一贯强调查阅文献资料能力的重要性,鼓励学生培养自我进取和独立研究精神。他不但注重把知识毫无保留地传授给学生,还教给学生许多人生哲理。

罗雄才在三十年代就参与建立中山大学化学会与中国化学会广东分会,从1951年起担任广东化学会、化工学会理事长,在随后三十年里一直领导学会开展各种学术活动,使广东化学分会成为国内最好的化学分会之一。

筚路蓝缕献身中大同患难

1932年春,邹鲁复任国立中山大学校长,决定在石牌建立新校区,并设立工学院。他召集24人成立筹备委员会,年仅29岁的罗雄才教授是最年轻的委员之一。

从1933年3月工程开始施工起,罗雄才除在广州文明路旧校区授课外,全力以赴投入到工学院的建校工作中去。他参与了新校区工学院及部分附属机构和项目有关校区、校舍布局、学科建立、课程设置、实验室建设的指导工作。当时的石牌尚没有公共汽车,也没有任何生活设施,条件十分艰苦。他经常要来回步行几小时到石牌工地。1934年7月5日,工学院在中山大学文明路旧址成立,设立土木工程、化学工程、机械工程、电器工程4个学系;当年10月,工学院全部迁入石牌新校区。

抗战初期广州沦陷,中大被迫西迁。罗雄才随校经越南迁云南澂江,后返迁粤北坪石。

为了适应抗战需要,培养工业技术人才,罗雄才联合兴宁各界,竭尽全力共同争取在兴宁设立工业学校。1942年夏,省政府批准在兴宁设立广东省立兴宁高级工业职业学校,委派罗雄才为校长。这是抗战期间中国东部唯一新创立的大专以上的学校,建校费用高达220万元,其中大部分费用是在罗雄才号召下筹得的各界捐款。在此期间,罗雄才仍担任中山大学工学院教授,经常冒着生命危险,穿梭于坪石和兴宁两地之间。

抗战后期,日寇再次进犯粤北,在中大师生颠沛流离撤往东江地区的紧急关头,罗雄才及时协助中大师生迅速在兴梅地区安顿下来。不久,中大在兴梅设校复课,并任命罗雄才为中大工学院院长。工校为中大工学院保存了一批优秀教师,并为战后国家建设提供了大批人才。

抗战胜利后,中山大学成立复员委员会。罗雄才任复员委员会工程组主任,率领中大工学院师生员工从兴宁返回广州。1948年夏,罗雄才被聘为国立中山大学总务长,在极端困难的条件下,为战后校园的修复、重建以及其他方面做了大量工作。

奉命创校岭南特色放异彩

1952年全国高等院校调整,中央决定在广州地区由广东省四所大学(中山大学、岭南大学、华南联合大学和广东工业专科学校)和湖南、广西、江西、湖北五所大学部分工科组建新的工学院。罗雄才被委任为该学院的筹备委员会副主任。他经过多方调查,主持拟定了《广州地区筹设工学院基本草案》,详细论述了筹建华南工学院的具体内容和步骤。此方案成为筹建发展华南工学院的指导性文件。罗雄才提议将新成立的工学院定名为“华南工学院”并得到上级批准。11月17日,罗雄才在华南工学院成立大会上作了筹备工作报告,后来该日被定为华南工学院校庆日。

罗雄才夫妇于华南工学院成立之初(1952年)

华南工学院成立后,罗雄才担任副院长,主持学院的日常教学行政工作。新成立的华南工学院有来自多所高校的教授,大部分有国外留学背景。罗雄才知人善用,非常重视发挥这些人才的作用。他在学院的师资配备、校舍建设、学科设立、实验室建设、后勤服务等方面进行了卓有成效的工作,并在随后的几年里,开展了一系列奠基性工作,为华南工学院作出了重要贡献。

1958年,为了满足广东化工行业发展的需要,加上华南工学院化工系在中国大学里实力很强,其专业也很有特色,省委决定成立华南化工学院。这是当时全国最早而且规模最大的化工学院之一,罗雄才教授被任命为院长。这次调动对罗雄才来说是重大的考验。一向不畏艰难的罗雄才教授最终还是以大局为重,挑起了创校重任。面对时间紧迫、经费缺乏和校舍严重不足的现实,他必须多方设法筹集经费,繁忙的行政工作使他不得不停止从事了二十多年的教学工作,全力以赴办好化工学院。他和其他几位校领导成员团结一致,组织了一批优秀教师队伍,根据广东化工和轻工业行业发展的需要,办起许多国内空白的新专业,如造纸、橡胶、食品、制糖、硅酸盐等。这些专业都成为后来的华南理工大学的重点专业乃至国家重点学科。辛苦创业几年后,华南化工学院迅速发展壮大。从这片校园,走出了数以千计的化工和轻工业的栋梁人才,使化工和轻工业成为广东工业的一大亮点。

高瞻远瞩理科研究开新境

1962年,为了加强中山大学的理科建设,罗雄才被调往院系调整后组建的中山大学担任副校长。上任伊始,他就主持成立了两个学术委员会,即社会科学学术委员会和自然科学学术委员会。1962-1966年期间,罗雄才高瞻远瞩擘划科研发展的先后缓急,主持建立了光学、昆虫生态、高分子科学、电子显微镜等四个高级实验室,在当时国内均属领先地位。此外,他在中大副校长任上主持了两次科研成果展览会,吸引了多名校外来宾参观,中大科研展成为随后的全国高校科研展览会的预演。1965罗雄才组织了中大参观团前去北京参加教育部高校科研成果展览会,中大的成果展大获好评,迅速提升了中山大学理科的学术地位。随后教育部充分肯定了中山大学科学研究工作取得的显著成绩,并大幅度增加了中大的科研经费。

中大的对外学术交流是从中日高分子学术交流开始的。1963-1965年期间,罗雄才接待由中国科学院出面邀请的三个高水平的日本高分子学术访华团访问了中山大学,为促进中日高分子科学学术交流起了很大作用。

1973年,罗雄才教授被任命为广东化工学院革委会副主任,从中山大学再次返回石牌。1978年,广东化工学院和广东工学院再次合并,恢复华南工学院校名,罗雄才被任命为华南工学院副院长。同年罗雄才教授率先提议、经国家教委批准,组建了全国大学里第一个材料科学研究所——华南工学院材料科学与工程研究所,并于1978-1984兼任所长。

纵观罗雄才从教和掌校超过一甲子的漫长人生,他十分重视全民教育的普及和提高,主张通过各种渠道培养多层次实用人才,以适应华南地区改革开放后高速发展的迫切需要。1982年,他积极支持民盟创办的广东业余大学正式成立。这是广东省民主党派创办的第一所大学,他亲自兼任首任校长。在当时高等教育资源严重不足的情况下,为在职工程技术人员的知识更新以及广大中青年提供了学习渠道和机会,受到社会热烈欢迎;他还利用华南化工学院和后来的华南理工大学的教育资源,为广东的橡胶、高分子和石油化工工业的发展主持开办多种培训班,培养了大批化工行业的实用人才。

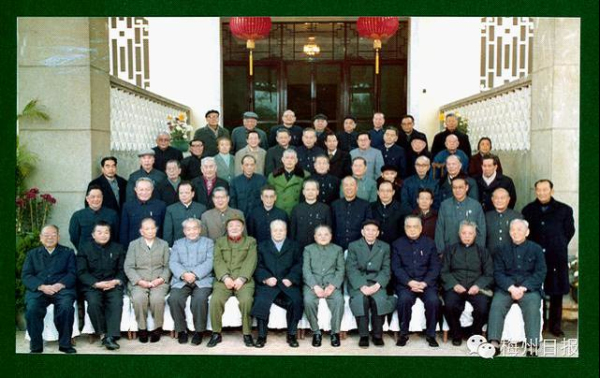

1992年邓小平南巡后接见广东省领导,第三排右2为罗雄才教授

1993年11月2日,罗雄才教授因病在广州逝世,享年91岁。社会各界多达两千人参加了追悼会,送给他的其中一幅挽联这样写道:“于国于民无遗憾;立言立德有殊勋”——善哉斯言!

学界连线

“他是华南地区工程教育的开拓者”

记者采访华南理工大学原校长、俄罗斯工程院外籍院士刘焕彬和罗雄才教授的学生、华南理工大学材料科学与工程学院原院长贾德民,他们给予罗雄才高度评价。

华南理工大学原校长刘焕彬院士

记者:罗雄才教授早年在日本留学时就站在世界科技的最前沿,回国投身教育事业62年。我们现在该如何评价他作为教育家和学人之地位?

刘焕彬:罗教授是广东乃至华南地区工程教育的开拓者。上世纪30年代开始兴起实业救国,中大决定设立工学院,罗教授参与其中,后来还担任工学院院长,在教学科研方面发挥了主导作用。

在华南工学院办学初期,一些比较具体的学科调整、专业设立等事情也都由罗教授负责,他在工程教育方面是主要的设计操作者。1962年,化工部指定罗雄才为全国化工统编教材总主编,这是对华南化工学院在教材编写中所取得成绩的肯定。

贾德民:1958年我考上当时刚成立的华南化工学院,成为有机化工系的一名本科生,当时正是罗教授担任学院院长。正因为有了罗院长的高瞻远瞩,创办化工学院时增设的酸碱、化肥、燃料等实用专业,才开创了广东的化学工业教育的新局面。

罗教授还是广东化学会的真正奠基者,是我们广东省化学会的领头人。文化大革命后,广东省化学会从1976年开始筹备复办,至1978年第一届理事会选举及其后逐渐步入正轨,都倾注了他的心血。

记者:刘院士,你和罗教授同是兴宁老乡,你眼里的罗老是一个什么样的学者?

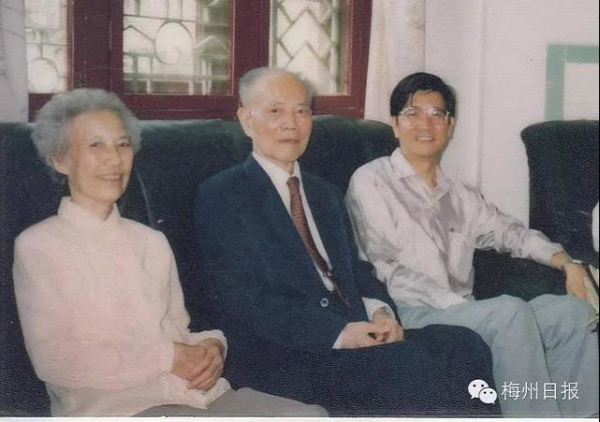

刘焕彬:我在兴宁读中学时,他就是我们那里家喻户晓的人物,很多人都能讲出他的故事。所以我从小就知道身边有这么一个科学家,他是我的偶像、学习的榜样。给我印象比较深的是罗院长在少年时就熟背元素周期表的故事。他把周期表上的每个元素像扑克牌一样一个个剪出来,再按照其特性完整无误地拼接回去,这样很快就可以把元素的周期律深深地铭记在脑海。1960年,我考进华南化工学院,在开学典礼上,我第一次见到中学时期的偶像。那时他已经50多岁了,身材魁梧,声音洪亮。他鼓励我们要克服困难,学好知识,为建设国家作贡献。那一番话对我有很大的激励作用。他90岁生日时,我代表学校到他家里去慰问。我们离开的时候,他还亲自把我们送出来。所谓“智者千里仁者无敌”,我认为他既是一位智者,也是一位仁者。他无论做什么事情,都很有远见,性格坚毅,看准的事情往往就能够做好。他为人谦和,待人友善,在中大和华工口碑都很好。

罗雄才教授九十岁生日,时任华工校长刘焕彬到家祝贺(1993年5月)

记者:贾教授,罗教授作为你曾经的研究生导师,在平时的接触中,他的治学态度和方法对你有何影响?

贾德民:1962年我考上研究生后,罗教授作为我的导师,曾与我单独谈过几次话。如今时隔50多年,有些话我还记忆犹新。其中有一句话四个字叫“学之在之”,他讲了古人研究棋术的故事,时时刻刻思考,废寝忘食,最后终于精通棋艺,战胜了强大的对手。以此说明学习什么都要倾注全部精力才能达到精通。他还说,研究学问必须学会从森林到树木,即从宏观到微观,才能探索到科研的真谛。他要求我们为了使实验能顺利进行,必须熟练掌握相应的实验技能。

嘉闻逸事

树枝为笔沙盘为纸

罗雄才从小就勤于开动脑筋。为了省下买课本的费用,他经常借同学的课本手抄。为节省纸笔自制沙盘用树枝或手指写字。勤学苦练使他善于遣词造句,文章、诗词、对联、猜谜,样样精通,遇到红白喜事乡亲们都愿意请这个后生少年题写匾额或对联。

他对地理很感兴趣,善于自制工具绘制中国和世界地图,憧憬着走出山村看外面的精彩世界。

倾情支持家乡教育

在家乡教育领域,常常能见到罗雄才的身影。记者来到罗雄才的老家兴宁,在龙田中学、鸳塘小学等校就能见到罗雄才苍劲有力的校名题词。

罗雄才题字-兴宁龙田中学

1984年,罗雄才与其他在广州和北京的梅州籍知名人士李坚真、罗明、王越等人,共同发起要在家乡复办嘉应大学的倡议,以解决家乡人才匮乏、经济落后的根本问题。在前期筹备工作中,罗雄才和大家一起出谋划策、奔走筹款。此外,他还参与筹办了兴宁老家的龙田中学。

1984年1月,在穗梅县地区各界人士倡议复办嘉应大学摄影留念。前排左六为罗雄才

“罗院长对家乡的感情很深,特别是对家乡的教育。他一直认为科技就是生产力,而教育、特别是高等教育,有着引导生产力发展的重要作用。”刘焕彬回忆,改革开放初,有位香港企业家邀请在穗教育界人士共商发展家乡之教育。作为后生晚辈的刘焕彬提前半小时就到了。没想到,罗教授早已在那等候了,“可见他对这件事是多么上心。”